06-Sep-2020 12:00 AM

12723

जीवन, समय के रंगमंच पर चल रहा एक नाटक ही है : इस सरलीकृत कथन की सूक्ष्म व्याप्तियाँ हम उन बड़ी शख्सियतों के जीवन में पा सकते हैं जिनके जीवन के आयाम तो बहुत से रहे लेकिन सभी मूल्याकांक्षा के एक स्रोत से ही ऊर्जा हासिल करते हैं | उन अनेक आयामों में विन्यस्त अन्तःक्रियाओं की परतों में, सरल की कठिनाई और कठिन की सरलता में, आवेग और स्थगन के ऐसे अनेक स्थल मिल सकते हैं जो नाट्यकला के नज़दीक ठहरते हों | सिर्फ़ कलाएँ ही कल्पना से पोषित नहीं होतीं, जीवन भी उन्हीं की कोटियों पर प्रवाहित होता है | स्मृतियाँ केवल कलाओं में जगह नहीं पातीं, जीवन में फैलकर वे उसे समृद्ध करती हैं, लेकिन रोज़मर्रा के लगभग तय घटित के बीच झूलता मनुष्य, उन दोनों से विमुख होकर स्वयं को तो खो ही देता है अन्यों के अभीष्ट के विचार का उदय भी उसमें नहीं हो पाता |

जब हम नाटक देखते हैं तो साधारणीकरण की कृपा से जो अनुभव कर लेते हैं वैसा वास्तविक जीवन के साथ मुमकिन, अत्यल्प ही होता है | नाटक साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में अपने सरल लगते पाठ के कारण जटिलता हासिल कर लेता है | उसमें घटित से आक्रान्त होने के इतने सारे अवसर होते हैं कि अघटित की, रिक्तियों की, विराम की सम्भवता और उसके आशयों को खोजना पड़ता है | उसमें प्रकट रूप में दिखाई नहीं पड़ते गान, चित्र, नृत्य, संगीत आदि के स्थलों को भी ढूढ़ना पड़ता है | और अन्ततः उसके औचित्य को समझना पड़ता है, दार्शनिक नवज्योति सिंह तो औचित्य विचार को ही सभी कलाओं का मूल मानते हैं |

गाँधी जी इस अर्थ में भी अद्वितीय हैं कि उन पर साहित्य के लगभग सभी रूपों में लेखन मिलता है और उसकी व्याप्ति केवल हिन्दी तक सीमित नहीं है | अन्य भारतीय भाषाओं के साथ ही विदेशी भाषाओं में भी यह लेखन विपुल है | रज़ा फाउन्डेशन ने गाँधी जी से सम्बन्धित जिन क़िताबों का प्रकाशन अभी किया है, उनमें मूलतः हंगेरियन भाषा में लिखित नाटक का हिन्दी अनुवाद गाँधी की मृत्यु भी शामिल है | नेमेथ लास्लो के इस नाटक को अंग्रेज़ी में एलेक माथे ने अनुदित किया था, हिन्दी में यह अनुवाद वरिष्ठ कवि गिरधर राठी और मारगित कोवैश ने किया है | 1968 में इस नाटक का अधिकांश हिस्सा अनुदित हो चुका था लेकिन पचास बरस की प्रकाशन प्रतीक्षा पूरी कर, यह प्रकाशित हो सका है | अब जब यह नाटक हमारे समक्ष है तभी दो और क़िताबें हिन्दी में आ चुकी हैं : जेम्स डब्ल्यू डगलस की, हिन्दी में मदन सोनी अनुदित ‘गाँधी और अकथनीय’ तथा दार्शनिक बसन्त कुमार मल्लिक की, ‘गाँधी : एक भविष्यवाणी’ | ‘गाँधी मार्ग’ पत्रिका का एक अंक डगलस की क़िताब के संक्षिप्त रूपान्तर की तरह प्रकाशित है | इन दोनों क़िताबों में गाँधी की मृत्यु के सत्य का निपट साक्षात्कार मिलता है, फ़र्क यह है कि बसन्त कुमार मल्लिक एक आध्यात्मिक दृष्टि से गाँधी को खोने की पीड़ा का दार्शनिक विश्लेषण करते हैं तो डगलस संसार में हत्याओं के षड्यंत्रकारी क्रम में, उसकी वास्तविक वजह और उसे चरितार्थ करने वाली शक्तियों की योजना को अनावृत करते हैं |

नाटक असलियत से आगे का उपक्रम है | घटित का हूबहू चित्रण न तो नाटक की मंशा हो सकती है और न ही उसकी रचना प्रक्रिया | तेरह अंकों और उनसठ चरित्रों का यह नाटक भारत की आज़ादी, विभाजन, साम्प्रदायिक दंगों के बीच महात्मा गाँधी की विकलता और अमन के लिए आमरण अनशन के रूप में, अपने जीवन के प्रति बेपरवाही को आशंका, बेचैनी, नाउम्मीदी के साथ इस संलग्नता से प्रकट करता है कि नाट्य की सहज सम्भवता घटित हो उठती है | एक सौ पच्चीस बरस जीने के इच्छुक गाँधी, जिन्हें नाटक की शुरुआत में एक पर्यटक कृष्ण और अन्तिम बुद्ध कहता है, विभाजन के दंगों में झुलसते माहौल को देख मृत्यु के सहज स्वीकार की ओर बढ़ते नज़र आते हैं | आज़ादी के दिन राजधानी से दूर कलकत्ता में सुहरावर्दी के साथ रहते हुए गाँधी हालातों से क्षुब्ध तो होते हैं लेकिन मनुष्य में अपार आस्था के चलते वे अपने लिए नए, चुनौतीपूर्ण, दुष्कर, जीवन को संकट में डालने वाले रास्तों पर निकल पड़ते हैं | उनका अन्तिम आमरण उपवास इस क्रम का सर्वोच्च साक्ष्य है जिसकी परिणति व्यक्तिगत आग्रहों में विभाजित लोगों को सौहार्द के मार्ग पर लाने की निर्णायक कार्यावाही बन सका |

कृपलानी, नेहरु, पटेल, जिन्ना, जाकिर हुसैन, टेलर, देवदास, राजेन्द्र प्रसाद, प्यारेलाल, मनु, लार्ड और लेडी माउन्टबेटन आदि चरित्रों से गाँधी का सम्वाद इस नाटक की वास्तविक शक्ति है | ऐतिहासिक हो चुके चरित्रों को नेमेथ लास्लो उस वक़्त नाटक में उतारते हैं जब बहुत सारा लिखित रूप में, उस दौर को दर्ज़ नहीं किया जा सका था | गाँधी की आत्मकथा, जीवनी के साथ ही लेखों के संग्रह के आधार पर लेखक ने उन सब चरित्रों को गढ़ा है | सत्य का आग्रह, चरखे की पैरवी, आधुनिक और पारम्परिक का द्वन्द्व, नैतिकता पर ज़ोर, कायरता से घृणा, सभी धर्मों का होने की मुखर आश्वस्ति, राजनीति में सद्विवेक की आकांक्षा आदि विचार सम्वादों में सहजता से प्रकट होते हैं | विभाजन को रोकने की गाँधी चेष्टा के विरुद्ध जिन्ना की ज़िद और माउन्टबेटन का पक्ष भी नाटकीयता से भरे हैं | सत्याग्रह के निष्क्रिय प्रतिरोध में चरितार्थ होने की विडम्बना गाँधी जी की एक बड़ी हताशा थी जिसे उन्होंने स्वीकार तो किया ही, इस स्थिति के विरुद्ध अपने सहचरों को सजग भी किया | उनकी नोआखाली यात्रा संघर्ष के नैरन्तर्य का अटूट सिलसिला है तो दिल्ली के हालात पर नेहरू से तल्ख़ सम्वाद बेहतर के हर यत्न को प्रश्नांकित कर और बेहतर की जीवटता की आकांक्षा है |

यह नाटक गाँधी को नायक के उदात्त में स्थापित करने के भाव से सर्वथा मुक्त है, भूमिका में लेखक ने अपनी मंशा को स्पष्ट भी किया है : ‘एक सभ्यता के प्रतिनिधि-पुरोधा की नियति के भीतर एक सामान्य मनुष्य का दिग्दर्शन’ | नाटक में इसे हर अंक में चरितार्थ होता देख सकते हैं | उनके सामने लीग का हठ, कांग्रेस नेतृत्त्व का समझौतावादी विचार, धार्मिक वजह से फैलती हिंसा, अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का अतिचार, महासभा-आर एस एस से सम्बद्ध लोगों द्वारा उनके निर्णयों का विरोध, शांति-सौहार्द के लिए बार-बार की अपील को अनसुना करते आमजन, उनसे प्रभावित होकर भी विचारों से मतैक्य न बनाते सहचर आदि गाँधी को सामान्य संघर्षशील मनुष्य की स्थिति तक उतार लाते हैं |

नाटक के किसी भी दृश्य में गाँधी का वह स्वरूप उद्घाटित नहीं होता जिसे देखकर उनकी केन्द्रीयता का आभास हो | दरअसल इस नाटक में गाँधी सहित सभी पात्र उस एक अमूर्त के इर्दगिर्द मँडराते हैं जिसे हम मूल्याकांक्षा कहते हैं | नैतिकता गाँधी के लिए प्राथमिक और सर्वोपरि है | कुछ लोगों की प्राथमिकता आज़ादी है जिसके आगे सब कुछ गौण है | किन्हीं लोगों के लिए राजनीति प्राथमिकता है जबकि गाँधी समाज को उससे आगे रखते हैं | कुछ पात्रों को गाँधी का जीवन प्राथमिकता रखता है कि किसी भी स्थिति में वे बचे रहें, तो कुछ चरित्र उनको निरन्तर दुर्व्याख्यायित करने की प्राथमिकता में जी रहे हैं | कुछ लोगों में यह निषेध भाव इतना प्रबल है कि वे गाँधी विचार को ही नष्ट करना चाहते है जिसकी एक सीढ़ी, गाँधी हत्या है | नाटक के अन्त में वह घटित होता है जिसकी पटेल ने एकदम शुरू में आशंका व्यक्त की थी और हालात जिसकी सम्भवता की ओर रोज़-रोज़ इशारा कर रहे थे | यहाँ मृत्यु का सहजता से घटित दृश्यांकन है जिसे हत्या के सत्य से वाकिफ़ हम, बौना ही पाते हैं |

यहाँ चरित्रानुकूल भाषा, ऐतिहासिक के आग्रह से पढ़ने वालों के लिए भी आश्वस्ति दे सकेगी | गाँधी, नेहरू, पटेल, जाकिर हुसैन, जिन्ना, माउन्टबेटन जैसे चरित्रों के सम्वाद की भाषा, उन्हीं की भाषा होने का ठोस एहसास कराती है | रंगमंच पर अभिनेता जिन भूमिकाओं को निबाहते हैं वे उनके वास्तविक होने पर मुखौटा होती हैं, इस अर्थ में नेमेथ लास्लो का यह उद्धरण विचारणीय है : ‘पृथ्वी पर ऐसा मनुष्य दुर्लभ है जो आधुनिक जीवन के रंगमंच पर, कैमरों के सामने इतनी अधिक गतिविधि, सरोकार और प्रेम रखते हुए भी झूठे मुखौटे से बचा रहे, और साथ ही इतिहास से परे कुछ मिथकीय सी वस्तु का प्रतीक भी बना रहे |’

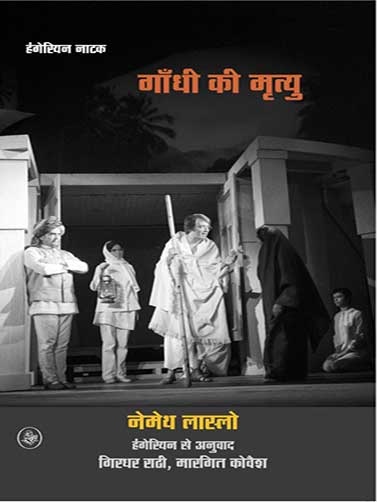

यह नाटक 1974 में बुदापैश्त के थालिया थियेटर में, कारोई कोज़िमिर के निर्देशन में मंचित किया गया था | उसी की तस्वीर क़िताब के कवर पेज पर है | विदेशी पात्रों में भारतीय इतिहास का प्राकट्य लुभाता है | लिखित नाटक पर रंगमंचीय विचार को रंगकर्मियों के हिस्से छोड़ने के आग्रह के बावज़ूद इस नाटक में ऐसी कठिनाइयाँ नज़र नहीं आतीं जो मंचन की दृष्टि से निर्वाह योग्य न हों |

‘क्या उच्च स्तरीय नैतिकता एवं सफल राजनीति साथ-साथ चल सकती हैं ?’ यह प्रश्न और उसके उत्तर की इस नाटक में केन्द्रीय उपस्थिति है | जब भारत में गाँधी छवि को मद्धिम व मलिन करने की कुचेष्टा एक अभियान की तरह निरन्तर है, एक विदेशी लेखक द्वारा मूल्यों के विचार में गाँधी को गढ़ने के इस नाटकीय उपक्रम को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए |

गाँधी की मृत्यु

नेमेथ लास्लो

हंगेरियन से अनुवाद – गिरधर राठी, मारगित कोवैश

रज़ा पुस्तकमाला, राजकमल प्रकाशन नयी दिल्ली