16-Aug-2020 12:00 AM

12500

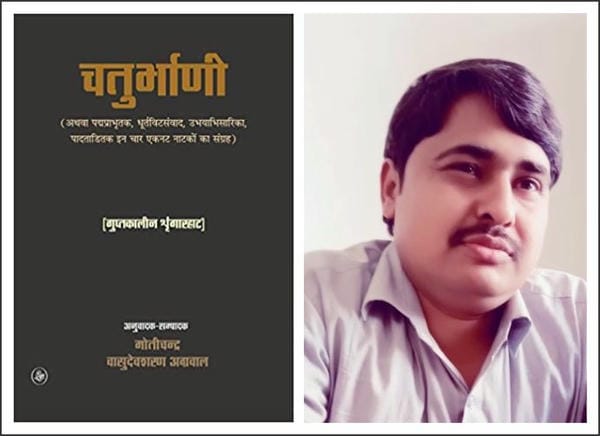

संस्कृत साहित्य से अवज्ञा या अंधश्रद्धा जनित अपरिचय के कारण बहुत बार यह मान लिया जाता है कि संस्कृत का साहित्य एक ढर्रे पर चलने वाला साहित्य है | यह भी ग़लतफहमी है कि इस का ज़्यादातर साहित्य अभिजात भाषा में शिष्ट जनों के लिए रचा गया है जब कि वास्तविकता इस से बहुत अलग है | इस संदर्भ में प्रसिद्ध विद्वान राधावल्लभ त्रिपाठी लिखित ‘संस्कृत कविता की लोकधर्मी परंपरा’ देखी जा सकती है | इसी प्रकार उन के द्वारा ही संपादित एवं साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली से प्रकाशित श्रीधरदास कृत ‘सदुक्तिकर्णामृत’ भी पठनीय पुस्तक है | परंपरा के विभिन्न बहुल पक्षों के इस तरह से उद्घाटन में वासुदेवशरण अग्रवाल और मोतीचंद्र जैसे विद्वानों का आरंभिक एवं अविस्मरणीय योगदान है | रज़ा फाउंडेशन की रज़ा पुस्तकमाला के अंतर्गत परंपरा के इस पक्ष से जुड़ी किताबें भी पुनर्प्रकाशित की गई हैं | इसी क्रम में वासुदेवशरण अग्रवाल और मोतीचंद्र द्वारा संपादित ‘चतुर्भाणी’ का प्रकाशन भी उक्त ‘पुस्तकमाला’ में हुआ है |

‘चतुर्भाणी’ संस्कृत के चार नाटकों का संयुक्त प्रकाशन है | ये चारों भारतीय इतिहास के गुप्त युग के शृंगारहाट का वर्णन करते हैं | इन में शृंगार, यौन भावनाओं, क्रियाओं और वेश्याओं के क्रिया – कलाप अंकित होने के साथ – साथ उस युग के स्थापत्य एवं कलात्मक संवेदन का भी चित्रण है | वासुदेवशरण अग्रवाल और मोतीचंद्र के संपादन में इस का पहली बार प्रकाशन हिंदी ग्रंथ रत्नाकर, बम्बई से 1960 ई. में हुआ था | ये चार नाटक शूद्रक लिखित ‘पद्मप्राभृतक’, ईश्वरदत्त रचित ‘धूर्तविटसंवाद’, वररुचि कृत ‘उभयाभिसारिका’ और श्यामिलक विरचित ‘पादताडितक’ हैं | ये चारों नाटक जिस रूप में लिखे गए हैं उसे ‘भाण’ कहा जाता है | इसीलिए इन के संयुक्त प्रकाशन का शीर्षक ‘चतुर्भाणी’ है | ‘भाण’ के स्वरूप पर संस्कृत काव्यशास्त्र में पर्याप्त चर्चा है | भरत मुनि से ले कर विश्वनाथ एवं सागरनंदी तक ने इस पर विचार किया है | इतना ही नहीं जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना प्रसिद्ध ‘नाटक’ ( 1884 ई.) शीर्षक निबंध लिखा तो उस में ‘भाण’ के लक्षण बताए | आगे चलकर और लोगों ने भी इस के रूप तथा इस में अभिव्यक्त वस्तु पर विचार किया है |

‘भाण’ एक अंक का और एक ही पात्र का नाटक है | इस में पात्र प्राय: कोई ‘विट’ होता है | ‘विट’ संस्कृत जगत् का पारिभाषिक शब्द है | विश्वनाथ (चौदहवीं शती पूर्वार्द्ध ) लिखित ‘साहित्यदर्पण:’ के तृतीय परिच्छेद में ‘विट’ की परिभाषा देते हुए कहा गया है :

संभोगहीनसम्पद्विटस्तु धूर्त: कलैकदेशज्ञ: |

वेशोपचारकुशलो वाग्मी मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ठ्याम् ||

अर्थात् “भोग – विलास में अपनी संपत्ति खो चुकने वाला, धूर्त, कलाओं के एक अंश को जानने वाला, वेश्याओं की आवभगत में करने में होशियार, बातचीत में चालाक, मीठा बोलने वाला और गोष्ठी में समादृत पुरुष ‘विट’ कहलाता है |” इस लक्षण से स्पष्ट है कि ‘विट’ का प्रमुख संबंध वेश्याओं से होता था | ऐसे पात्र की सामाजिक स्वीकृति और प्रतिष्ठा क्या होती होगी ? वह समाज में हाशिए पर ही रहता होगा | ‘भाण’ में ‘विट’ अपने तथा दूसरे के धूर्ततापूर्ण कार्यों को ही बातचीत की शैली में प्रस्तुत करता है | बातचीत के लिए वह एक व्यक्ति की कल्पना करता है जो आकाश में होता है | रंगमंच पर वह जो कुछ करता है वह सब इसी कल्पित व्यक्ति से संबद्ध या उसे संबोधित होता है |

‘विट’ की परिभाषा से स्पष्ट है कि इस के द्वारा प्रयुक्त भाषा भी अलग तरह की होगी ही | उस की भाषा के बारे में वासुदेवशरण अग्रवाल ने लिखा है कि “चतुर्भाणी ऐसा ग्रन्थ नहीं था जो इतनी सरलता से अपने अर्थ प्रकट कर देता | उसके वाक्य सरल होते हुए भी उनकी व्यंजना गूढ़ है | ... ज्ञात होता है कि इन भाणों की व्यंजनापूर्ण संस्कृत भाषा ने अब भी अपने चोखे अर्थों का कुछ अंश छिपा रक्खा है | गुप्त युग की विदग्ध धूर्त गोष्ठियों में बोल – चाल की चुटीली संस्कृत का नमूना इन भाणों में है | ... चतुर्भाणी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो उस समय की बोलचाल की भाषा से लिए गए होंगे और वर्तमान साहित्यिक कोशों में नहीं हैं |” भाषा के नमूने के लिए शूद्रक लिखित ‘पद्मप्राभृतक’ का एक श्लोक देखा जा सकता है जिस में मृदंगवासुलक नामक ‘पुराण नाटक विट’ के बनाव – शृंगार की खिल्ली उड़ाते हुए मंच पर उपस्थित ‘विट’ कहता है :

रागोत्पादितयौवनप्रतिनिधिच्छन्नव्यलीकं शिर: |

संदंशापचितोत्तरोष्ठपलितं निर्मुण्डगण्डं मुखम् |

यत्नेनारचितामृजागुणबलेनानेन चाङ्गस्य ते |

लेपेनेव पुराणजर्जरगृहस्यायोजितं यौवनम् ||

अर्थात् “सिर खिजाब से पैदा की गई नकली जवानी के सूचक बालों की ओलती या ओरी से ढका हुआ (मतलब बीच में गंजा ) है, और मुँह मूछों के पके बालों को चिमटी से उखाड़ कर सफाचट दाढ़ी वाला है | यत्नपूर्वक की हुई मरम्मत के बल से जैसे पुराना गिरहर ( गिर ही पड़ने वाला) मकान ठहरा होता है वैसे ही अंगों की लीपापोती से सँवारी हुई तेरी जवानी है |” वैसे तो ‘व्यलीक’ का अर्थ झूठ होता है पर यहाँ ओरी है | इसी तरह ‘छन्न’ शब्द भी काफ़ी व्यंजक है | यहाँ मतलब यह हुआ कि “सच्चे यौवन में तो पूरा सिर बालों से ढका रहता है, किन्तु रागोत्पादित यौवन ( यानी बनाव – शृंगार कर के ) में सिर के बीच का भाग गंजा हो जाता है और केवल चाँद के चारों ओर बनावटी यौवन के प्रतिनिधि कुछ थोड़े से बाल रह जाते हैं जिनकी उपमा छप्पर के सिरे की ओरी से दी गई है |” इसी प्रकार ‘पुराण नाटक विट’ वैसे व्यक्ति को कहा गया है जो वेश (वेश्या से संबद्ध ) के नाटक में सक्रिय अभिनेता रहता था पर बूढ़े होने के कारण वह केवल ‘विट’ बन गया है | यही कारण है कि वासुदेवशरण अग्रवाल को इन चारों नाटकों के आधार पर विट भाषा की विशेष शब्दावली बनानी पड़ी जो पुस्तक के ‘परिशिष्ट ३’ में दी गई है | इस में साधारण से दिखने वाले शब्दों के अर्थ भी शृंगार या रति – कर्म मूलक हैं | उदाहरण के लिए ‘अतिव्यायाम’ का एक अर्थ भले यह हो कि ‘अत्यंत व्यायाम’ पर ‘विट’ की शब्दावली में इस का मतलब है ‘अत्यधिक रतिश्रम’ | इसी प्रकार ‘सांख्य’ का अर्थ ‘सांख्य दर्शन’ तो है ही पर इस का ‘विट’ की भाषा में अर्थ है –– जान – बूझकर किया हुआ रतिकार्य |

‘चतुर्भाणी’ में कला और स्थापत्य की बातें भी हैं | गुप्त युग के सामान्य जीवन की झाँकी भी इन ‘भाणों’ में मिलती है | ईश्वरदत्त प्रणीत ‘धूर्तविटसंवाद’ में ‘प्रनृत्त बर्हिणाकार वारुणीचषक’ का प्रयोग हुआ है | यह विशेष प्रकार का प्याला होता था जिस पर नाचते हुए मोर की आकृति होती थी | मोर प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की आकर्षक विशेषता रहे हैं | अकारण नहीं है कि महान् शायर अमीर ख़ुसरो ने अपनी किताब ‘नुह सिपहर’ में भारत को ‘भूमि का स्वर्ग’ कहा है और इस के सात कारणों को बतलाते हुए एक कारण यह कहा है कि यहाँ मोर जैसा पंछी है |

‘चतुर्भाणी’ को पढ़ना हमें कला, विलास, स्थापत्य और संस्कृति की ऐसी दुनिया में ले जाता है जो कभी हमारी रही है | पर हमें इस बात का भी आज ध्यान रखना होगा जैसा कि अपने प्रसिद्ध निबंध ‘अशोक के फूल’ में हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि “अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परन्तु है वह उस विशाल सामन्त – सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के स – सार कणों को खा कर बड़ी हुई थी और लाखों – करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी |” ‘चतुर्भाणी’ की ख़ास बात यह है कि यहाँ अभिजात और लोक एक साथ उपस्थित है | यह हमें यह भी बताता है कि हमारी परंपरा और संस्कृति कभी एकरंग और एकरस नहीं रही | हमारी परंपरा और संस्कृति बहुल होने के साथ – साथ बहुस्तरीय भी है | अगर हमें आगे जाना है तो परंपरा को अर्जित कर उस से आलोचनात्मक रिश्ता बनाना ही होगा | ‘चतुर्भाणी’ निश्चय ही परंपरा के साक्षात्कार और उस की आलोचनात्मक व्याख्या के लिए हमें आमंत्रित करता है |

-योगेश प्रताप शेखर, सहायक प्राध्यापक, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय